Der Nationalfonds der Republik Österreich lud ins Parlament in Wien zur Verleihung der Simon-Wiesenthal-Preise: Aus insgesamt 229 Bewerbungen aus 32 Ländern wurden drei Organisationen ausgewählt, die für ihr besonderes zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus und für die Aufklärung über den Holocaust ausgezeichnet wurden.

Der Preis für zivilgesellschaftliches Engagement für die Aufklärung über den Holocaust ging an die Gedenkinitiative RE.F.U.G.I.U.S., die „am Mahnmal Kreuzstadl einen offenen Lernraum geschaffen hat, der auch künftigen Generationen ermöglichen soll, die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Bedeutung des Erinnerns zu begreifen.“

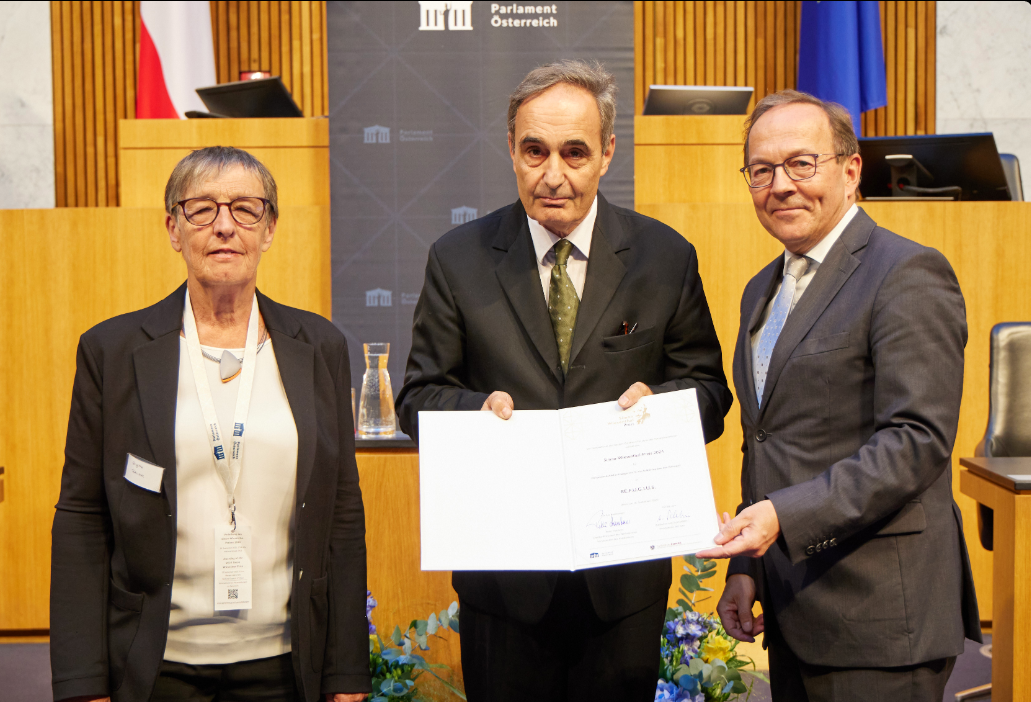

Jurymitglied Historikerin Brigitte Bailer, RE.F.U.G.I.U.S. Vorsitzender Paul Gulda, Zweiter Präsident des Nationalrates, Peter Haubner

Foto: Parlamentsdirektion / Topf

Den Hauptpreis erhielt die Schweizer Gamaraal Foundation, die sich für die Unterstützung von Holocaust-Überlebenden und die Bildung über den Holocaust einsetzt.

Der Preis für Engagement gegen Antisemitismus ging an die Community Security Trust (CST). Sie hat sich dem Schutz der jüdischen Gemeinschaft in Großbritannien verschrieben.

Im Rahmen der Preisverleihung wurden auch Zeitzeug:innen für ihre jahrzehntelange, unermüdliche Arbeit in Sachen Aufklärung über die Gräuel der NS-Zeit ausgezeichnet.

Darunter das langjährige Vorstandsmitglied von RE.F.U.G.I.U.S., Arzt und Autor Ludwig Popper.

Zeitzeuge Lutz Popper, Zweiter Präsident des Nationalrates Peter Haubner

Foto: RE.F.U.G.I.U.S.

Erinnerung ist Auftrag

Antisemitismus sei nicht überwunden und "bittere Realität" der Gegenwart. Er dürfe aber weder heute noch morgen einen Platz in Österreich, in Europa noch anderswo haben, forderte der Zweite Präsident des Nationalrates und Vorsitzender des Kuratoriums des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, Peter Haubner, in seiner Eröffnungsrede. In einer Welt, in der antisemitische Stereotype allzu oft wieder salonfähig werden, in der Verschwörungserzählungen neue Blüten treiben und in der das Unsagbare manchmal wieder gesagt wird, brauche es Menschen, die aufstehen anstatt wegzusehen, erklärte Haubner.

Acht Jahrzehnte nach dem Nationalsozialismus gebe es heute weltweit einen rasanten Anstieg von Hass, Rassismus und Antisemitismus, erklärte die Vorständin des Nationalfonds, Hannah Lessing. Die Demokratie werde dabei auf eine harte Probe gestellt. Viele der Überlebenden des Holocaust würden einen geschärften Blick für die Zeichen von Hass und Antisemitismus haben, denn sie haben in ihrer Jugend Ähnliches erlebt und die schmerzlichen Folgen erfahren.

Die Erinnerung sei nicht bloß eine Rückschau, sondern ein Auftrag, betonte die aus dem Südburgenland stammende Vorständin des Nationalfonds, Judith Pfeffer. Der Simon-Wiesenthal-Preis erinnere daran, dass es auf jede einzelne Stimme ankomme und dass Gedenken lebendig bleibe, wenn es in Taten übersetzt wird. Jede der 229 Einreichungen aus 32 Ländern sei ein starkes Zeichen für Zivilcourage, für Haltung und der Hoffnung.

Dass RE.F.U.G.I.U.S. den Preis erhalten habe, sei eine verdiente Anerkennung für die langjährige Arbeit des Vereins, meinte dazu Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil in einer Aussendung.

"Der Preis ehrt das Andenken an den Architekten, Publizisten und Schriftsteller Simon Wiesenthal (1908–2005)

Er hat wie kaum ein anderer die Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus weltweit geprägt. Vom Tag seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Mauthausen an, machte er es sich zur Lebensaufgabe, an die Opfer des Naziterrors zu erinnern, die Täter zu benennen und zur Rechenschaft zu ziehen."

Foto: RE.F.U.G.I.U.S.

„Ein Ansporn, nicht zu ermüden“

Rede von Paul Gulda zur Verleihung des Simon-Wiesenthal-Preises 2024“:

Das ist ein sehr bewegender Moment. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken – selbstverständlich nicht nur in meinem eigenen Namen, sondern im Namen aller Vereinsmitglieder, einige von uns sind hier. Das ist ein ganz großer Moment für uns alle.

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Präsident Haubner! Mitglieder des Hohen Hauses! Geschätzte Mitglieder der Jury! Und ganz besonders: Sehr geehrte Zeitzeuginnen und Zeitzeugen! Wir, die Mitglieder des Vereins RE.F.U.G.I.U.S. sind uns der Bedeutung des Simon-Wiesenthal-Preises sehr wohl bewusst. Er bedeutet eine hohe Ehre sowie Anerkennung für eine und für unsere Art des Denkens und Handelns. Verliehen wird er von einem beeindruckenden Gremium von Expert:innen, überreicht wird er hier im Hohen Haus, dem zentralen Ort der demokratischen Republik Österreich. Damit kommt auch klar zum Ausdruck, dass dieser Preis Verpflichtung und Verantwortung mit sich bringt: für die Geehrten und zugleich implizit für unsere Republik.

Bitte erlauben Sie uns einige Worte des Dankes und der Reflexion: Den Verein RE.F.U.G.I.U.S. gibt es seit über 30 Jahren und wir glauben, durch unsere beständige Tätigkeit im Bundesland Burgenland einen Wandel mit initiiert und begleitet zu haben – einen Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein zur nationalsozialistischen Zeit, ihrer Vorgeschichte und zu ihren Folgen und somit auch einen Wandel in der Gedenkkultur. Das Massaker beim Kreuzstadl in Rechnitz am 24. März 1945 ist durch Film, Bücher und Theaterstücke einer weiten Öffentlichkeit bewusst geworden. Weniger bekannt ist die 300-jährige Geschichte der jüdischen Gemeinde von Rechnitz, an sie erinnert heute noch der Friedhof und der von verantwortete Gedenkweg. Der Gedenkort Kreuzstadl ist in seiner Art einzig, er bietet unter freiem Himmel ganzjährig und frei zugänglich Aufklärung über den Südostwallbau 1944/1945 und dessen Opfer – vornehmlich Juden und Jüdinnen aus Ungarn.

Unsere jährlichen Gedenkfeiern werden von vielen Menschen besucht. Jedes Jahr finden sich Intellektuelle, Künstler und politische Amtsträger zur Mitwirkung bereit und setzen wichtige Zeichen und Denkanstöße. Unter den Besuchern sind immer Gruppen aus dem benachbarten Ungarn, es ist gleichsam eine Brücke der Erinnerung entstanden.

Es ist uns sehr bewusst, dass eines unserer Ziele noch immer nicht erreicht ist, nämlich die Auffindung des Massengrabes der 180 im März 1945 Ermordeten. Wir verstehen die Auszeichnung als Ansporn, unsere Anstrengungen fortzusetzen.

An dieser Stelle ist es geboten, für die Unterstützung zu danken, die wir für unsere Vorhaben vonseiten der Europäischen Union, von der Republik Österreich, vom Bundesland Burgenland, von der Gemeinde Rechnitz und auch vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und noch von anderen Stellen und Privatpersonen erhalten haben – ohne all diese hätten wir diese Aufgaben nie und nimmer erfüllen können.

Wir haben diese unsere Initiative um die Jahre 1989/90 herum begründet, als junge Menschen noch, um die 30, im Gefühl des damals einsetzenden gesellschaftlichen Wandels und der Wahrnehmung einer Leerstelle. Von den Gräueln der NS-Jahre wurde nicht oder nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen und alte Kameraden um Ex-Gauleiter Tobias Portschy huldigten ungestört weiter ihrer NS-Gesinnung. Es war eine Frage des Rechtes und der Gerechtigkeit den vertriebenen und ermordeten jüdischen Menschen gegenüber, die uns angetrieben hat. Das lässt eine Verbindung zu Simon Wiesenthal und seiner Lebensarbeit erkennen. Eben das Verschweigen war das Unrecht und mit unserem Benennen verhalfen wir dem Recht zur Geltung – und sei es nur dem Menschenrecht auf ein ehrendes Gedenken und hoffentlich auch noch auf eine würdige Grabstätte und dem Recht auf historische Wahrheit.

In den ersten vier Jahren nach Kriegsende wurden die unsagbaren Verbrechen gegen jüdische Menschen durch Behörden und Gerichte verfolgt, so auch die Taten vom März 1945 in Rechnitz. Danach aber dominierte lange eine Haltung, die unangemessene Milde walten ließ: Viele Verbrechen blieben ungesühnt, Massenmörder und Schreibtischtäter kamen straflos davon oder wurden nach Bruchteilen der Haftstrafe entlassen – das traf zum Beispiel auf Tobias Portschy zu. Gegen dieses Unrecht kämpfte Simon Wiesenthal mit aller Kraft und dafür gebühren ihm Dank und Ehre. Fragen der Restitution damals geraubten Eigentums werden sogar bis heute gestellt und immer wieder einer Lösung zugeführt, der Nationalfonds steht hier als wesentlicher Akteur mit im Zentrum.

All diese Fakten beeinflussen das Verhältnis zwischen Österreich und dem Staat Israel bis zum heutigen Tag. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen haben sich Kontakte und Bindungen auf allen Gebieten vervielfacht und verfestigt. Von den großartigen Pionierleistungen Israels auf vielen Gebieten – genannt seien hier nur Medizin und Wissenschaft – profitiert Österreich, von diesem Zusammenwirken profitieren beide Länder. Und die noch lebenden Zeugen dieser Zeit, von denen wir heute einige freudig bei uns begrüßen, haben diese Entwicklung wesentlich mitgetragen.

Das ist ein Grund für Hoffnung gerade in diesen Zeiten von neuem Krieg und neuer Gefahr. Das bedeutet nämlich, dass auch nach den schlimmsten Katastrophen und Gräueln spätere Generationen den Hass besiegen, neue Verhältnisse und eine neue, bessere Welt schaffen können. Es ist dieser Glaube, der alle hier Versammelten eint und ermutigen soll, so wie auch Simon Wiesenthal diesen Glauben lebte. Seine Nachkommen setzen sein Werk fort.

Der heutige Staat Israel ist aus schrecklichen Erfahrungen erstanden, er ist mutig hindurchgegangen, ist stark geworden und hat nicht vergessen, kann und darf nicht vergessen. Die fanatische islamistische Hamas hat am 7. Oktober 2023 unsägliche Gewalt gegen Juden, gegen Israelis, aber auch gegen Nichtjuden und Angehörige anderer Staaten und Religionen ausgeübt. Wir müssen der Tatsache ins Auge blicken, dass mörderischer Hass auf Juden in zu vielen, wenn auch nicht allen Kreisen und Strömungen der islamischen Welt weiter existiert. Die Reaktionen Israels seither sind auch das Resultat der oben beschriebenen Geschichte von Grausamkeit und Unrecht. Tausende menschliche Tragödien haben sich in den vergangenen zwei Jahren auf beiden Seiten fortgesetzt ereignet.

Tragisch im antiken Sinn mutet das Geschehen an, wo dunkle und zum Teil auch im Verborgenen agierende Akteure und archaische Gefühle zusammen die Spirale tödlicher Gewalt immer weiter befördern. Der Krieg in und um Gaza geht nun bald in sein drittes Jahr und seine Dynamik und die internationalen Verflechtungen haben Auswirkungen auf die ganze Welt und in besonderer Weise auf Europa – Deutschland und Österreich noch einmal speziell – und selbstverständlich auf jüdische Menschen weltweit, fern vom Schauplatz. Auch unsere österreichischen Medien berichten und kommentieren nahezu täglich, aktive Politiker und Altpolitiker beziehen Stellung und die Debatte reicht tief in die Zivilgesellschaft und in die sozialen Medien.

Der Verein RE.F.U.G.I.U.S. ist in den Anfängen aus dem Antifaschistischen Personenkomitee Burgenland hervorgegangen. Antifaschismus war und ist eine traditionell vornehmlich von der Linken bezogene Position, auch wenn es dabei zu historischen Irrtümern kommen konnte. Eine genauere Untersuchung dieser Begriffe würde hier und jetzt den Rahmen sprengen. Die Warnung vor und der Kampf gegen Faschismus waren eine Fahne, unter der sich linke Politik definierte und weiter definiert, die aber auch manche Verstrickung in latent oder sogar explizit antisemitische Positionen verdeckte. Auch in der aktuellen Lage kommt es zu unzulässigen Vermischungen von antikolonialen, antikapitalistischen Impulsen mit Antijudaismus. Von diesen Tendenzen grenzt sich RE.F.U.G.I.U.S. in aller Entschiedenheit ab. Hier muss sich eine Linke, die internationale oder supranationale Solidarität ernst nimmt, unzweideutig abwenden.

Solidarität mit Israel wird jetzt – anders als früher, ich erinnere mich an die Jahre meiner Jugend – in einem gänzlich geänderten weltpolitischen Klima – mit einem erratischen US-Präsidenten Trump und mit der aktuellen Regierungskoalition unter Benjamin Netanjahu – als eine Domäne der Rechten und der rechten Mitte verstanden. Die Kritik an eben dieser Regierung und an der Kriegsführung wird von manchen im besten Fall als idealistische Träumerei und im schlimmeren Fall als linker Antisemitismus gebrandmarkt. Es ist dringend zu erwähnen, dass sich linke Theorie seit den Anfängen vielfach auch auf jüdische Denker und Philosophen stützt und dass mittlerweile ungezählte israelische Intellektuelle und Künstler – und nicht nur linksstehende –, aber auch Massen der Bevölkerung den Krieg beendet sehen wollen und eindringlich zu Mäßigung und Frieden aufrufen.

Wir, die wir uns seit drei Jahrzehnten für Gedenken und Verständigung einsetzen, möchten unsere Worte, unsere Gedankensplitter mit einem Appell im Wissen um die Begrenztheit der Möglichkeiten schließen:

Wir ersuchen die Mitglieder des Hohen Hauses und der Bundesregierung, über jegliche ideologische und parteipolitische Grenzen hinweg alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Recht und Gerechtigkeit im Nahen Osten zu fördern. Das dringende Nahziel sind die Befreiung der nun seit fast zwei Jahren verschleppten Geiseln und das Ende von Tod und Zerstörung. Das müsste primär die längst fällige Kapitulation der Hamas und die sofortige Freilassung der Geiseln sein oder aber ein Waffenstillstand, gekoppelt mit zügigen Verhandlungen. Das möge auf den geeigneten diplomatischen Wegen über Außenamt und Botschafter geschehen; das möge die Stärkung der gemäßigten Kräfte in Israel, in der arabischen Welt und in den palästinensischen Gebieten sein, wie etwa die Initiative Standing Together; das möge eine entschiedene Haltung gegen Fanatismus und politische Hetze auf österreichischem Boden sein; das mögen gute Dienste als Vermittler und kulturelle Boten sein, wie es den neutralen Staat Österreich auszeichnet. So verstehen wir den Auftrag Simon Wiesenthals, der Recht und Gerechtigkeit wollte, auf dass künftige Generationen im Nahen Osten sowie auch hier bei uns in Frieden und ohne Rache leben können. Es ist möglich.

Wir danken für die Auszeichnung und verstehen sie als Ansporn, nicht zu ermüden. – Danke.

Bei Preisverleihung anwesende Vorstandsmitglieder von RE.F.U.G.I.U.S.: (v.l.n.r.) Paul Gulda, Horst Horvath, Lutz Popper, Christine Teuschler, Eva Schwarzmayer / Foto: RE.F.U.G.I.U.S.